取材させていただいた渥美さん(写真左から2番目)と一般社団法人コミュニティネットワーク協会の皆さん。さまざまな経歴のメンバーが、協会の事業に共感して集っている

過疎化や高齢化、社会の担い手の不足……日本の将来を暗くするこれらの問題の解決策となり得る事業を進めている団体があります。それが、一般社団法人コミュニティネットワーク協会。理事長を務める渥美 京子 氏は、2011年の東日本大震災をきっかけに、「地域」や「コミュニティ」の重要性に気づき、それまでの仕事を大きく変え、この協会で活動を始めました。具体的に協会がどのような事業をおこなっているのか、また、子どもたちの将来を見据え、活動にかける渥美氏の想いを伺いました。

一般社団法人コミュニティネットワーク協会

一般社団法人コミュニティネットワーク協会

理事長

渥美 京子(あつみ きょうこ)

1958年、静岡県生まれ。大学卒業後、電機メーカー勤務を経て、法律系の専門出版社に就職。1992年からフリーランスに。3・11以降、福島からの声を配信するメルマガをスタート。3・11以後の福島の大地で生きる人びとを取材中。著書『笑う門には福島来たる=大橋雄二 いのち 共生 放射能』(燦葉出版社 2011年7月)、共著『脱原発社会を創る30人の提言』(コモンズ刊 2011年7月)

持続可能な地域のために必要なこと

――一般社団法人コミュニティネットワーク協会では、どのような活動をされているのでしょうか?

渥美 「100年コミュニティ」という、100年=三代、住み続けられる地域作りを目指しています。協会設立のきっかけは、1995年の阪神淡路大震災でした。設立時の会長は、医師として神戸で在宅支援の活動をしており、震災時には救援・支援活動に携わっていました。そのなかで、震災後、復興住宅ができてもそこに住みたいという人があまりおらず、住み慣れた地域に戻りたいという声が圧倒的に多いことに気づきます。しかし、病気や怪我がある人、障害をもつ人、高齢者、子どもがいる家庭など、さまざまな状況の人に対して、住まいがあるだけでは不十分で、医療や介護など、個々の状況に合わせた支援の仕組みが必要になります。そういった社会課題を解決するモデル事業を作ることを役割として、1999年にこの協会ができました。誰もが自分らしく尊重し合い、最後まで暮らせる地域作りを理念に、それを実践する事業を進めています。

――具体的な事例はありますか?

渥美 当協会が最初に手掛けた事業が、栃木県の「那須100年コミュニティ」です。この事業は、過疎化が進み、高級別荘地に空き家が目立つようになった那須で、地元の方から相談を受けて始まりました。調査をしてみると、首都圏の定年後の世代を中心に、東京は家賃が高く住みづらい、自然に囲まれた暮らしがしたい、別の生き方がしたいなどのニーズがあり、那須にコミュニティを作ることでそれらのニーズに対応できるという感触を得ました。そこで、那須に自立型のサービス付き高齢者住宅を新たに作りました。入居されたのは65~70歳くらいの方が中心で、そこでは、ただ住むだけでなく、元蕎麦屋の方が蕎麦をうったり、元美容師の方が髪を切ったりして、収入を得たりもしています。

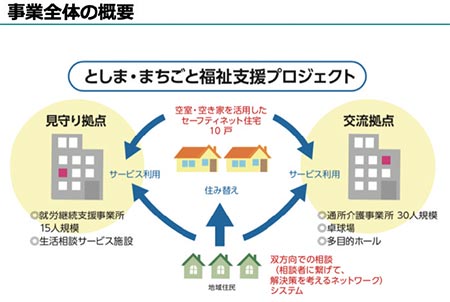

また、現在取り組んでいるのが、国土交通省の「住まい環境整備モデル事業」にも選ばれた、豊島区の「としま・まちごと福祉支援プロジェクト」という事業です。実は、豊島区は東京23区のなかでもっとも空き家率が高く、高齢の単身世帯も多い区です。この事業では、空き家を活用して、地域のコミュニティの拠点と住まい、安心の仕組みを作ろうと動いています。まず、地域に2つのコミュニティ拠点を設け、ひとつは障害者の就労支援と生活相談、24時間365日緊急対応の仕組み、もうひとつはデイサービスと多目的ホールとして活用します。さらに空き家をセーフティネット住宅として、生活困窮者やシングルマザー、高齢者、障害者などが安く借りられるようにします。その際、オーナーが安心して貸せるよう、居住者の安否確認や緊急対応の仕組み、家賃滞納をカバーする保険なども用意します。

現在の豊島区の問題は、ほかの区でもこの先10~20年で深刻化する問題です。東京23区では特に、若い世帯がマンションに住み、高齢者だけが住む戸建てが増えています。そこで、豊島区の事業を汎用モデルにしていけたら良いなと考えています。高齢者だけでなく、地域のさまざまな人が利用できるような仕組みと住まいを面として用意することで、持続可能なモデルになると考えています。

豊島区で進めている「としま・まちごと福祉支援プロジェクト」の概要図

記者からの大転換未来への希望がここに

――事例を伺っていると、「100年コミュニティ」の地域作りでは、ただ住まいを作るだけでなく、暮らし方も含めて事業を作られるんですね。

渥美 住まいというのは、通常、最初から規格が決まっていることがほとんどですが、当協会では、ハード面もソフト面も関係者の意見を聞きながら作り上げていきます。その際、地域で事業を進める「地域プロデュ―サー」という人材の育成に力を入れています。地域プロデュ―サーを軸にプロジェクトを立ち上げ、地域の人が主体となって、地域の資源や人を集めます。

那須の事業では、移住希望者による学習会を毎月一回開催して、設計士を呼んでそれぞれ希望の間取りを作ったり、建物に使われる杉の木の伐採現場を見に行ったり、いろいろなテーマで話し合いました。間取りひとつとっても、来客が多い家とそうでない家とでは、希望がまったく異なります。そうやって一つひとつのテーマについて学ぶうちに、利用者一人ひとりが当事者になっていくんです。たとえば、食堂でこういうご飯を食べたいという希望がある人がいれば、その人にプロジェクトリーダーになってもらったりもしました。

住まいを作ることは、自分の最期をどのように迎えるかということにもつながります。死は敗北ではなく人生の完成と考え、自分らしく最期を迎えるためになにが必要か。医療や、亡くなった後の仕組み。そういったことも話し合います。そうして住まいが完成するころには、住民がお互いの考え方や文化を理解できるようになって、コミュニティができあがっていました。

もともと日本では、地域の文化や風土に合わせて家を建てていました。それが、人口が都市部に集中し、画一的な住まいばかりになってしまった。でも、たとえば洋服を選ぶときは、体型に合った洋服を選ぶもので、洋服に体型を合わせるということはしませんよね。住まいも同じです。「100年コミュニティ」のプロジェクトでは、従来の画一的な住まいを変え、自分の暮らしやお金に合わせた住まいのあり方を提案しています。

――渥美さんがこの協会を知ったのはなにがきっかけだったんですか?

渥美 きっかけは2011年の東日本大震災です。震災の年に、たまたま友人がこの協会で講師をつとめたことがあり、広報活動をできる人を探していると紹介されました。私はそれまで長く出版業界で働いていて、自分の連載もいくつかもっていたのですが、あの年はそれをほとんどキャンセルして、福島に関する情報発信に努めていました。そこで、避難したいけどできないという人の話を多く聞きました。移住には、住まいと仕事、仲間が必要です。この協会の活動を知ったとき、それが事業として成り立つんだという新鮮な感動があり、2011年の末ごろから手伝うようになりました。

――福島に関する情報発信をされていたとのことですが、震災以前から、福島に縁があったんですか?

渥美 福島でパンや菓子類の開発・製造をおこなっている銀嶺食品工業株式会社(現在は「株式会社銀嶺食品」)の故・大橋雄二社長と仕事をきっかけにずっと交流がありました。大橋社長のことは、最初、アレルギーの子どもでも食べられるパンの特集で取材させていただき、2003年に『パンを耕した男』(コモンズ)という書籍を出版しました。震災があったころに、ちょうど二冊目の書籍を出す話があり、震災の数日前にも福島に行っていたんです。そこで震災が起きて、福島第一原発の事故が起こりました。当時、福島の情報がなかなか入ってこないなかで、自分ができることをやろうと思い、自分ができることは書くことぐらいだと考え、福島でのつながりを活かし、情報発信に注力していたんです。

地域作りのためのイベントの様子。幅広い年齢層が参加している

――そうやって書くことに注力されていたなかで、今の仕事を本業にするというのは、非常に大きな変化だと思うのですが、そのとき、どのように考えられていましたか。

渥美 180度の転換ですね。震災が人生を変えてくれたみたいな感じです。最初は、長年やってきた仕事へのプライドを捨てるのに苦しみました。それまでの仕事に対して、かっこいい言い方をすれば、自分は社会に対する疑問や憤りを抱えていて、それを文章で発信することで社会を変えたいという想いがありました。その仕事を止めるというのは、なかなか重い体験でした。

それでもこの仕事を選ぶきっかけになったのが、協会の当時の会長に言われた、「書いて社会を変えるのと、事業として拠点を作って社会を変えるのと、どちらが大きいと思う?」という言葉でした。この協会で、事業として地域の拠点を作って活動することで、何千人という人が関わり、波及していくわけです。それは、一人で情報発信をするより影響が大きいと感じました。結果的には、社会を変えるという目的は変わっていませんが、それを書くことで果たすのか、地域作りで果たすのか、手段が変わったという感じですね。

――それまで、出版業界ではどのくらい働かれていたんですか?

渥美 30年近くになります。最初、大学卒業後は電気メーカーに勤めていたのですが、男社会でしたし、補助的な仕事しかできない状況で、25歳のときにたまたま見つけた、法律出版社の編集記者募集に興味を惹かれたんです。当時はどこも男社会で、記者になれば、女性差別に対する怒りを労働省にぶつけられるんじゃないかという想いもありました。それで社長面接を受けたのですが、最初は普通の受け答えをしていたものの、のらりくらりとした質問にだんだん腹が立ってきて、もう結果がどうなってもいいやと、お茶くみは非効率だとか、そのころ成立しかけていた男女雇用機会均等法の問題点だとかをガンガン言い合ったら、それで一人の採用枠に採用されたんです。ただ、まだ女性記者がいない時代で、採用後、男性記者と同じ取材に行ってどちらが良い記事を書くかという試験をされました。そこで取材に行ったのが、男女雇用機会均等法の成立を前にして労働省周辺でおこなわれていたさまざまな団体のデモでした。私はその分野の知識があり、どんな人が参加しているかもよくわかりましたので、さっと記事を書くことができました。一方の男性記者は記事がかけない。それで、記者として採用されたんです。

その後、記者としていろいろな出会いがあったのですが、『日経ウーマン』創刊時に副編集長をされていた故・波多野さんに声をかけられ、女性の労働に関する記事を書くようになりました。実は、波多野さんには、最初、「あなたおもしろいから会わない?」と電話をもらったのですが、ちょうど青函連絡船の最後の航行日で、それに乗ろうとしていたのですぐには会えないと断ったことがあるんです。それが逆に良かったみたいで、「おもしろいことを追求するあなたがおもしろい」と言われました。それまで法律の出版社で地味なテーマばかりと思っていたのですが、専門性が時代に合ったこともあり、記事執筆の依頼が増えていき、32歳のときに、人の縁もあって集英社の一般誌に移りました。その後、出産もしましたが、書くということはずっと私のアイデンティティでしたね。

――今、書く仕事に戻ることを考えることはありますか?

渥美 老後に楽しみとして書くことはあるかもしれませんが、今はここに集中しています。記者時代も含めて振り返ると、なにかをやると決めて全エネルギーをつぎこむと、必ず助けてくれる人がいるのかなと思います。東日本大震災のあった2011年は、希望が見えず、真っ暗ななかで絶望している感じでした。この協会の事業には、そんななかで希望の光を感じられたんです。私には息子がいて、3・11当時、息子は10代だったのですが、この子が大人になったときに、出会うであろう世界の暗さをなんとかしたいという想いがありました。それは今も変わりません。自分の死後に、少しでも明るい未来を作って残しておきたいという想いをもっています。