千葉の検見川にある「印度料理シタール」。43年前の開店以来、いつも行列ができる人気店です。「ここでは本場インドの雰囲気を味わい、心身ともにリフレッシュしてほしい」と話す店主の増田氏に、これまでの歩みやインド料理への思いについて伺いました。今回は前編です。

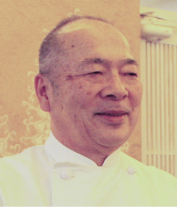

「仏教では、人格はいくつもの要素から構成されるといわれるが、店も同じ。家族をはじめ、賛同してくれるすべての人の集合でできていると思う」と話す増田氏

有限会社シタァール

有限会社シタァール

代表取締役

増田 泰観(ますだ たいかん)

熊本県生まれ。学生時代に東京のインド料理店「アジャンタ」でアルバイトをしたことを機に、インド料理の世界へ入る。1981年、千葉検見川に「印度料理シタール」の前身となる「手作りカレーの店シタール」を開店。以来、南インド料理を基本とするスパイスの効いたヘルシーな料理で多くの人々を魅了し続けている。また、インドからアルフォンソマンゴーや茶葉、野生黒蜂蜜などの輸入販売もおこなっている。

▶︎印度料理シタール https://sitar.co.jp/

幼心に刻まれた

「カレーはご馳走」

——インド料理の世界に入ったきっかけはなんですか?

子どものころからカレーが大好きで、毎週土曜日に母が作ってくれるカレーを楽しみにしていました。あるとき母に、「お母さんがこれまでに一番おいしかったと思う料理はなに?」と聞いたら、「カレーライスよ」と。そのカレーは、母の兄、つまり私の伯父が作ってくれたのだそうです。終戦後、伯父は戦地から戻り、実家の農業を手伝っていました。物資が少ないなか、闇市で農作物と交換してくるもののひとつに、カレー粉の缶があった。おそらくイギリスのC&Bというメーカーのものだと思います。肉はなかったけれど、野菜と手作りのルーで作られたカレー。その味に、世の中にこんなおいしいものがあるのかと、感激したと話してくれました。それを聞いて、「カレーはご馳走なんだな」という印象が子ども心に焼きついたんです。

大学進学を機に上京すると、おいしいカレーを求めていろんな店を食べ歩きました。あるとき、学校の近くにあった「純印度料理アジャンタ」という店の前を通りかかりました。日本で2番目に古いインド料理店です。すごくいい匂いがして、食べたいなと思ったのですが、値段が高かった。その後、アルバイトの給料をもらったときに、さっそく食べに行きました。今まで食べていたカレーと違い、サラサラの汁っぽいカレーに、スパイスが丸のまま浮かんでいて。ひと口食べたら飛び上がるようにスパイシーで、すごい衝撃でしたが、すごくおいしかった。その衝撃が忘れられなくて、アルバイトを募集していたときにすぐに応募しました。それがインド料理の世界に入った最初のきっかけです。アジャンタは、当時としては珍しく、インド人の経営者で、インド人のコックさんたちが働いていました。私はアルバイトとして彼らの仕事を見るうちに、インド料理やインドの文化に対してどんどん興味を深めていきました。

——独立したいと考えましたか?

なんとなく、これからの時代は、多様なニーズに応じていろんなジャンルの飲食業が必要とされるだろうと感じていました。私は故郷の熊本で、インド料理店を開こうと思い描いてたんです。でも、人生というのはだいたい思わぬ方向に進んでいくもので……。すべてはご縁だと思うのですが、そこで妻と出会って結婚することになり、千葉の下宿先でお世話になっていた人から、いい物件があるからそこで店をやらないかと誘われました。私は熊本でと考えていたので、腰掛けになるならインド料理以外でもいいかと思ったのですが、妻が一番自信のある料理にしたらと言ってくれて。始めたのが「手作りインドカレーの店シタール」です。そのころはインド料理を知る人は少なかったので、最初は本当に受け入れられるのか、手探りでした。メニューにも、インドカレーだけでなく、日本人に馴染みのある欧風カレーも入れました。でも実際は、インドカレーの注文が圧倒的に多かったんです。なかには「こんな辛いカレーは食べられない」と怒って帰るお客様もいらっしゃいましたが、1、2週間後にまた来店されて、「辛さが忘れられなくてまた来たんだよ」ということもありました。それは嬉しかったですね。次第にインド料理一本でいけるという自信がつき、2年後に「印度料理シタール」と店名を改めました。

非日常を味わい

心も体も満たせる場に

——その後、40年以上も人気店であり続けています。

いずれ熊本に移るつもりで始めましたが、やはり中途半端な気持ちでやっていると、商売はうまくいきません。これではダメだと思い、ここに骨を埋めるぞと、気持ちを新たにしたころから新聞などで紹介していただくことが増え、たくさんのお客様に来ていただけるようになりました。

——料理や店作りで大切にしていることはなんですか?

アジャンタから引き継いだ、南インド料理を核にしています。食材を厳選することはもちろんですが、インド料理には、日本人にはどうしても受け入れ難いスパイスや油の種類もあります。レシピを考えるときは、オーセンティックでありながら、日本人の味覚に合うようにバランスを重視すること。そして時代が変われば、私たちの食生活や手に入る食材は変化するものですが、いつも本来の持ち味をなくさないようにということを意識しています。

「レストラン」の語源はリストアと言って、復活や再生の意味があります。レストランとして私がめざすのは、食事をして体の栄養を摂るだけでなく、家族や友人と集まって楽しい時間を過ごし、心も元気になれる場所。料理はおいしいほうがいいけれど、あくまでも脇役です。店内でも本場インドの雰囲気を感じていただけるように、内装やサービスにはインドから調達してきた食器や衣装、調度品などを使っています。

——初めてインドに行ったのはいつですか?

開店後3年ぐらいです。熊本でお店を始める前にインドを旅してこようと考えていたので、しばらくお預けになっていたんですけど。南インドが原点ですので、まずマドラス(現チェンナイ)に行き、バンガロールへと移動しました。現地で南インド料理を食べたら、すごく感激しました。南インドは米の文化なので、日本人には食べやすいんです。なかでも印象深かったのは、魚のカレーです。初めてのインドでは、わりと高級なホテルに滞在したので、レストランではみんなナイフとフォークで食事をしていました。でもせっかくインドに来たんだから、私は手で食べようと思って、魚カレーをライスにかけて手で食べてみたんです。そしたらスプーンで食べるより格段においしかった。考えてみたら、手には感覚があり、触っただけで食べ物のやわらかさや固さ、温度などの情報がここから入ってきます。あとは食べることに神経を集中させればいいので、よりおいしく感じるんだなと学んだのですけど。私が手で食べたので、インド人のウェイターさんがすごく喜んでくれたのが、印象的でした。それ以来、もう80回以上インドに通っています。

——南インド料理の魅力はなんですか?

インドでは、北に行くほどクリームやヨーグルト、ギーという乳製品がよく使われます。北インドのカレーはクリーミーでマイルドですが、乳製品や油脂を摂り過ぎる可能性もあります。一方、南インドのカレーはさらっとしていてとろみがなく、かなりスパイシー。乳製品の代わりにココナッツの実を削ったものを煮て、搾り取ったミルクをカレーのベースに使います。米が主食で菜食主義者も多いので、ヘルシーと言われることが多いですね。

——カレーに使う食材は健康効果も期待できそうですね。

スパイスにはいろんな薬効があって、たとえばクミンシードは食欲を増すとか、フェンネルシードは胃腸を守るとか。インドではお母さんたちがスパイスやアーユルヴェーダの知識を持っていて、季節や家族の体調を考えながらスパイスの配合を調整しています。

南インド料理に欠かせない食材のひとつに、タマリンドがあります。タマリンドは高さが20メートルぐらいある木で、大きな枝豆のような鞘に入った実をつけます。これを木の上で水分が20%ぐらいになるまで乾燥させてから収穫し、種を取り除いた果肉の部分を乾燥させて使います。なぜ南インド料理かというと、タマリンドの実は有機酸を豊富に含んでいるので、熱中症の予防になるんですね。酒石酸やクエン酸が豊富なので、ドリンクにしたり、カレーの酸味づけやピクルス、チャツネ、デザートなどに使われています。酒石酸は熱に強く、乳酸などを除去するので、体が疲れたときに飲むとすごく元気になります。体の循環や排泄を助ける働きもあり、アーユルヴェーダでもタマリンドは一部薬のようにして使われています。おいしくて健康にいい、それがタマリンドなんです。

カルダモン畑にて。食材は各地から厳選する

変化と創造力を味方に

愛され続けるカレーを作る

——この数十年で、インドカレー店が増え、ご当地カレーが流行するなど、日本のカレーの世界は大きな変化を遂げてきました。どのように見ていますか?

かなり遡りますが、日本でカレーが知られるようになったのは、明治5年に料理書『西洋料理通』にカレーのレシピが掲載されたのがきっかけです。そこから西洋料理店や軍の食事としてカレーが提供されるようになり、一気にポピュラーになりました。昭和に入り、新宿中村屋さんが、インドの独立運動からの亡命者をかくまったことをきっかけに、インドカレーを開発。それが爆発的な人気を博し、初めてのインドカレーブームが起きます。そして、戦後に東京でアジャンタさんやナイルさんなど、インド人経営者によるインドカレーの店が出てくると、私も含めて、それらの店で学んだ日本人が独立し、少しずつ本格的なインド料理店が増えていきました。その後、2000年代には、バングラデシュやネパールなどから来日した方たちが、ネパール料理などでは認知度が低いので、インド料理の看板を掲げてレストランを開いた。インネパ料理と言われたりしますが、現在そのような店が東京近郊に1200店ぐらいあるようです。インドカレーといっても本当にさまざまですが、インドカレーがどんどん身近になったのはよかったと思います。最近ではスパイスカレーという分野も出てきて、関連本もたくさん出版され、一般の方々が本格的なスパイスを扱うようになりましたよね。もともとのインド料理の枠にとらわれず、それぞれの創造性を活かした料理も出てきて、カレーの市場がますます活気づいているなと感じます。

——長年お店をやっていて、嬉しい瞬間はどんなときですか?

親子三代でご来店いただくときなどは、感慨深いですね。年代を問わず親しまれているカレーを作っていてよかったと思う瞬間です。人間の味覚で最後まで残るのは辛味で、辛味のおいしさは高齢になっても楽しめるそうです。私たちは、お子様のカレーもキッチンですべて作っています。なるべく添加物を入れず、家庭のカレーの味に少し近づけて、ライスだけでなくナンも添えて、お子様にとってもご馳走であるように。それをぺろっと食べてくださる姿を見ると、とても嬉しいです。

——これまで大変だったことはなんですか?

ひとつは、インド人のコックさんと、文化や国民性の違いを乗り越えてきたことです。インドは本当に広い国で、民族も言語も多様ですし、州によって食文化も大きく異なります。北インドの方には、私が習得した南インドの調理法や素材が受け入れられないこともあって。コックさんはプライドが高いので、お互いに衝突してしまうんですね。今は彼らの北インド料理もメニューに取り入れ、北と南を融合させた独自のスタイルになっています。人気のあるタンドール料理やナンは北インドのものですし、北インドのカレーもある一方で、アジャンタ時代から40年来レシピを守り続けている南インドの料理もあります。あとは、インド料理は暑い国の料理なので、冬に売り上げが落ちてしまったことがありました。そこで、四季に合わせた季節メニューを始めました。今はおかげさまで、遠方からもお客様が来てくださり、通販で冷凍カレーを全国からご利用いただけるようにもなりました。でもかつて、経営面で大ピンチに陥ったこともあったんですよ。そこで新しいビジネスを始めたのですが。(後編につづく)

![スパイスの魔法で 食生活を楽しく豊かに 有限会社シタァール 代表取締役 増田 泰観 氏 インタビュー [前編]](https://prema.binchoutan.com/r-natural/wp-content/uploads/2025/05/tamarind_paste.png)