大学在学中に「世界平和」を自身のライフワークと定めて団体を創設した、鬼丸氏。現在、カンボジアやコンゴ民主共和国など世界9ヶ国で、地雷や子ども兵、小型武器などの課題解決に取り組んでいます。活動の軸となるのは、年130回にも及ぶ講演で「伝えること」。鬼丸氏自身の声で届けたい、平和への思いについて伺いました。

「活動していると絶望的なことにもたくさん出合いますが、それ以上に希望のほうが多いんですよ。だから世界が成り立っている」と話す鬼丸氏。支援者からは「自分と世界がつながっている感覚がする」といった声が多く寄せられる

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 創設者・理事

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 創設者・理事

鬼丸 昌也(おにまる まさや)

福岡県生まれ。2001年、大学在学中にカンボジアの地雷原を訪れ、地雷被害の現状を知る。すべての活動はまず「伝える」ことからと、各地で講演活動を開始。同年10 月に「テラ・ルネッサンス」を設立する。「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目指し、現在9カ国で地雷除去支援、紛争・災害被災地域での支援、啓発活動など幅広い活動をおこなっている。2022年には、約150のNGOが加盟するNPO法人国際協力NGOセンター(JANIC)の理事長に就任。

認定NPO法人テラ・ルネッサンスhttps://www.terra-r.jp/

どんな人にも

世界を変える力がある

——いつごろから社会課題の解決に関心をお持ちでしたか。

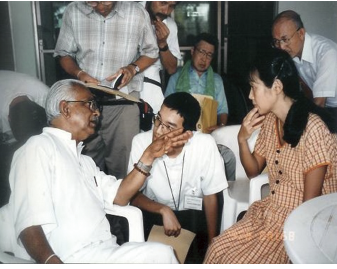

私の父は大工で、小学一年生のころに工務店から独立したものの失敗し、一家で引越しました。そこで、当初は学校に馴染めず、一人の時間を過ごすために図書館で本を借りて読んでいたんです。なかでも「学習まんが日本の歴史」や世界の偉人伝などの社会系の本に夢中になりました。あるとき、アジアとアフリカの独立運動の指導者の伝記が一冊にまとまった本を読んで、「こんなふうになりたい」と自分の姿と重ね合わせたことを覚えています。虐げられたり、困難を抱えたりしている人たちが、団結することによって独立を勝ち取る、つまり社会を変えるというストーリーにすごく共感したんです。その後、東京にある駐日大使館に片っ端から電話をして、資料請求をしていました。ひと月の固定電話代が2万円を超えて父に怒られたりしたんですけど。そうやって次第に外に関心が向くようになり、中高生のころは政治家に憧れていました。当時、細川護煕首相のもとで連立政権が発足し、さまざまな新党が立ち上がるなかで、テレビで改革に邁進する政治家の姿を見て「社会を変える素晴らしい仕事だ」と感じたのでしょう。その後、高校3年生のときに、あるNGOのスタディツアーでスリランカを訪れました。スリランカには、社会活動家で仏教徒のアリヤラトネ博士が始めた「サルボダヤ・シュラマダーナ運動」という農村開発活動があり、最終日に博士と直接お話しする機会がありました。そこで、「あなたは世界を変える気があるか」と聞かれ、「はい!」と答えたら、「では、世界を変えるコツを教えよう」と。それは簡単なことで、世界を変えるために特別な知識や資金はいらないし、大きな引き金がなくちゃいけないこともない。年齢や性別、障がいの有無など関係なく、どんな人にも未来を創る力があるのだと仰いました。今振り返ると博士の教えは仏教の考えに基づいていて、すべてのことは変化するのだから、未来だって新しく創ることができるのだと。その信念が、私のその後の生き方の土台になりました。

——団体のミッションでもある「世界平和」のための活動を始めるきっかけはなんでしたか。

大学は国際平和ミュージアムがある立命館大学に進学し、現在その名誉館長である安齋育郎先生のもとで平和学を学びました。そして4年生のとき、カンボジアの地雷原を訪れたのです。現地のNGOによる地雷除去の現場、そして被害を受けた方々の状況は悲惨なものでした。地雷を除去するのにカンボジアだけで600年もかかる。その間、大勢の犠牲者が出ることを止められない。その現実に圧倒されつつも、いつか社会を変える仕事をしたいと考えていた私にとって、自分が取り組むべきテーマが見つかった瞬間でもありました。でも、私には多額の寄付はできないし、英語は喋れない、特別な経験があるわけでもない。博士の言葉どおり、誰にでも世界を変えられるとしたら、自分になにができるだろうと自問しました。問題に対して「できること」にフォーカスしたら、この現状を人に伝えることができると気づいたのです。そこで、帰国後すぐに知人たちの前で報告会をさせてもらいました。その後半年間で90回講演をすることになり、それが活動の出発点です。

絶望のなかの

希望に目を向ける

——創設以来24年間で、講演に約23万人が参加したとのこと。人の心に届けるために、どのように伝えていらっしゃいますか。

地雷の問題をきっかけに、平和を作ろうと広く呼びかけをすることに焦点を絞ったことが、私たちが長く続けてこられた土台になっています。誰が悪いとか、誰に反対とかではなく、ただ平和を作るために大勢の力を合わせる。社会課題を解決するのは事業ですが、じつは事業だけでは世界は変わりません。課題を引き起こしている構造そのものを変えねばならず、それには人の意識の転換が必要です。そのための働きかけが「運動」なのです。ですから、講演を始めてからは、どうしたらその運動に参画していただけるだろうかと、日々試行錯誤してきました。学校で話すことも多いのですが、子どもたちは素直なので、面白くないと聞いてくれないんですよね。相手の表情を見ながら、難しそうな顔をしていたら表現を変えてみたり、一番騒ぎそうな子に目線を合わせると静かになったり。子どもたちの魂に呼びかけるように話し方を工夫するなかで、逆に子どもたちから多くのことを教わりました。

現在、企業や自治体の研修などでも講演の機会をいただきますが、「問題が自分ごとになるか」が鍵だと考えています。たとえば今、コンゴ民主共和国で紛争被害者の、特に女性たちの自立支援をしています。その紛争の背景には、レアメタルなどの希少価値のある資源が絡んでいますが、誰がそれを使うかというと、主には先進国の私たちです。じつは遠い国の課題というものはひとつもなくて、すべてはつながっている。仏教でいうと「諸法無我」です。さらに、私はよく「本当に平和は実現すると思っていますか」と問いかけます。たいていの人は本気で思ってないですよね、どこかで諦めている。講演では、社会課題と自分との関係を知ること、そして自ら課題解決に関わっていくことで、社会とのつながりを感じられるようにお伝えしています。

——現在9カ国で、地雷、子ども兵、小型兵器、平和教育など多数のプロジェクトが展開されています。世界で絶えることのない危機や課題をどう受け止め、どんな意識で取り組んでいらっしゃいますか。

国内外を問わず、危機的な状況は常にあります。国内でも、児童虐待など見えないところで苦しんでいる子どもたちがいます。問題はより深刻に、しかも分断されているというのが今の状況です。でも同時に、虐待の通報件数が上がったのは世の中の意識が変わったから。ウクライナやパレスチナの紛争でも、反対する人たちの声があがったことで、食糧支援の車が入りました。私は、問題が深刻になればなるほど人類の意識は進化していると思っています。

じつは地雷の問題も、悲惨な状況がある一方、人間の可能性も見せてくれます。埋められた地雷は、踏むか除去しない限り半永久に残る。しかも、子どもが踏んだら爆発しないということはない、無差別です。人間の悪魔性の限りをつくした兵器ですが、1998年には対人地雷全面禁止条約といって、世界で初めてひとつの武器に特化して作ることも移動させることも輸出入することも使うことも禁止する条約ができました。しかも、それまでの軍縮は、国連会議で一カ国でも反対があったら実現しませんでしたが、賛成する国だけで作るという新しいタイプの条約ができたんです。それは人間の良心ですよね。つまり地雷は、人間の悪魔性と神性を同時に見せてくれるのです。子ども兵の問題も同じように、過酷な体験をした子どもたちが、支援を受けることによって自立したりコミュニティに役立ったりして、人生を取り戻しています。紛争は、人にどんなに過酷な体験を強いても、魂の奥底にある人間性までも奪うことができない。それを引き出していくのが支援だと、彼らが気づかせてくれています。人間の脳はリスクに反応するようにできているので、つい絶望ばかりに目を向けがちです。つまり、希望は能動的に取りにいかないと得られない。事実を見ないということではなく、悲しみを知りつつも、希望にも目を向けて、あえて希望で心を満たすこと。それを率先して大人がやらなければ、子どもたちは希望を持つことができませんから。私がアリヤラトネ博士につないでもらったように、私たちがその役割を担えたらと思い、取り組んでいます。

すべては

自分から始まる

——それで年130回もの講演を続けているのですね。組織内で大切にしていることはなんですか。

職員にはよく「できるだけ小さな変化に注目しよう」と話します。なぜなら世界平和ってすごく遠い道のりなので、上ばかり見て歩いていたら小石に躓くこともあります。だから支援をした元子ども兵が村の貧しい女性たちのために洋裁学校を開いたとか、講演を聴いた子どもたちが募金をしてくれたなど、日々の小さな良き変化に注目し、一つひとつ心を満足させることがとても大切です。それから、対話です。対話で得られることは、そこに集う人それぞれに気づきが生まれることだと思うんですね。気づいたら人は行動する。だから対話的手法というのは、世界を平和にするための運動としてとても有効です。気づきを得続けたときの人の強さは持続します。

じつは昨年、公式ウェブサイトに不正アクセスがあり、長期間クレジットカードで寄付の決済ができなくなるという経営危機につながる事態が起きました。そのときも、スタッフと対話を重ね、最も大切な「私たちらしさ」に立ち返ったことで乗り越えることができました。もちろん、適切に他の方の助けをお借りできたことも大きいです。

——これまでの成果について、また今後についてお聞かせください。

すべてのことは一人から始まる、一人から変わると信じているので、今自分になにができるだろうという問いだけを追い続けてきました。もちろん、当初は世界平和という究極のビジョンだけが見えていて、通り道はまったく見えていませんでした。でもできることを積み重ねていくうちに、支援者が集まり、人が集まってきてくれた。そのなかで、次に取り組む課題へのアイデアが生まれ、さらに子ども兵の問題でアフリカに行こうとなったら、次の理事長を勤めてくれた小川がウガンダに同行してくれることになって。だから、世界平和のためにこういう課題を解決したいというビジョンを明確に描いて、圧倒的な執念でそれを思い続けると、ふさわしい物や人が訪れるんだと思います。

あと、講演を24年も続けてこられたのは、私の話をずっと聞き続けている人がいるからなんです。誰だと思われますか。それは、私です。目の前の人に向かいながら、誰よりも私自身が勇気づけられる話をしているのです。私たちは、人やものごとを裁かないという在り方です。すべては自分が出発点で、自分の問題。そこからさまざまな出会いが葡萄の房のようにつながり、振り返ったらここまできていたという印象です。この先どこまでいくかはわかりませんが、私の想定を大きく超えていくのでしょう。仏教では「諸行無常」といいますが、すべてが変化していくなかで、もちろん世界を平和にしたいという思いがありますが、そのためのプロセスや結果に対しては、天に委ねているような気持ちです。怪しい話ですけど、数年前、仲間と伊勢神宮に行って、禊として五十鈴川に入ったときに、内側から声のように「任せきれ」という感覚が湧いてきたんです。天や神様、仏様って、取引する相手じゃないのに、目標のためにこれだけ努力したから叶えてくれというのは取引のような気がするんですね。世界平和なんて私一人ではどうしようもない話ですから、それは天にお預けをして、そこに向かって自分にできることに邁進していたら、叶うかもしれないし叶わないかもしれない。それも天からのメッセージなのでしょう。もちろん人間的な感覚として、なかなか平和が実現しない悔しさも悲しさもありますが、それが人の勤めとして大切な、そして天との関係において大切なのかなと思っています。